文章来源:

1.刘宗迪. 《山海经》的尺度. 读书 3–13 (2019).

1

历史,尤其是知识的历史,并不总是一个上升和进步的进程,不是后人不如前人聪明,而是由于历史的阴差阳错,时间的洪流湮灭了古人度量万物的知识尺度,后来的人们丧失了古人所曾经登临的历史高度,因此也没有了古人曾经有过的胸襟和眼光,以致后人竟至于将古人曾经亲眼见到的风景当成了神话和怪谈,《山海经》地理学知识的命运即为一例。

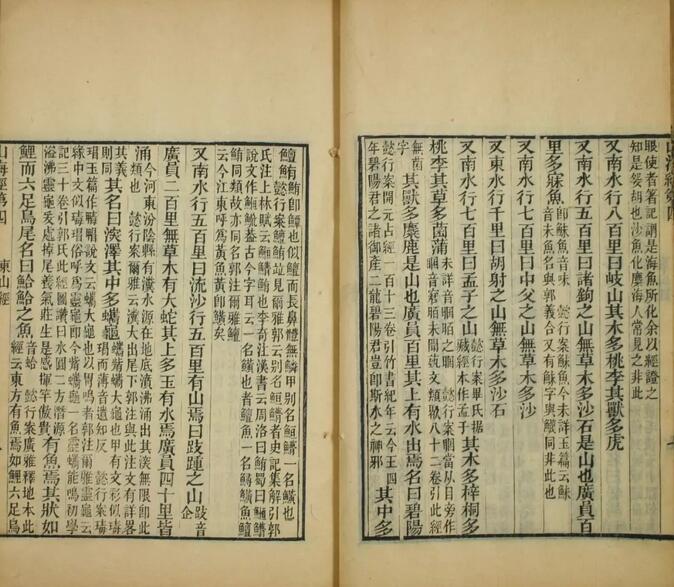

《山海经》由《山经》和《海经》两部分组成,其中,《山经》是一部典型的山川地理博物志,它分东南西北中五方记述山川,每方又分为数篇,每篇按照一定走向,依次记述诸山的方位、道里、名称、所出河流以及蕴于这些山川之中的草木鸟兽、金石矿藏各种物产。古人以高山大川为神灵之所栖居,《礼记· 祭义》说:“山林、川谷、丘陵,能出云为风雨,见怪物,皆曰神。”所以,《山经》志地理,除了山川、博物之外,山灵水神也在所必记,我们不能因其多在神怪,不符合后世郡国地理学、科学地理学的标准,而轻易将之视为语怪小说,排斥于地理学之外。

地理学是空间之学,空间尺度为地理学之首要问题。如果说《山经》是地理志,那么,首先要回答一个问题:《山经》地域范围究竟有多广?

对其记录的空间尺度,《山经》中留下了明确的记载。《山经》各篇均按一定的走向记述诸山,每记一山均说明其相对上一座山的方位和距离,每篇之末则总计该篇的总山数和总里程,如《西次三经》的结语云:“凡《西次三经》之首,崇吾之山至于翼望之山,凡二十三山,六千七百四十四里。”全书二十六篇,除《中次三经》《中次六经》《中次十经》仅数百里外,诸篇所记山列大都绵延数千里,其中《西次三经》六千七百四十四里、《东次二经》六千六百四十里、《东次三经》六千九百里、《中次一经》六千六百七十里,而《北次三经》竟长达一万两千三百五十里,即以古里百里折合今里七十里计,仍有八千六百四十五里,这一距离甚至超过了从山东半岛最东端的成山角到中国版图最西端的帕米尔高原的距离,可见整部《山经》地域之广大,所以前人往往将《山经》的地域范围想象得无比辽阔。

然而,地理学的规模取决于国家疆土规模,在《山经》成书的先秦时期,中原尚未统一,统一的华夏世界观尚未成形,更遑论后世西到帕米尔东到黑龙江、北到大草原南到南海诸岛的大中国概念了,那个时代的人们何以能拥有如此宏大的地理学视野,又凭什么手段能够获得如此广大范围内的地理知识?古人因为相信三皇五帝教化天下,广被四表,因此相信《山海经》的世界无远弗届、囊括四海寰宇,现代地理学者却不信这一套,因此也不相信《山经》的数据为真,干脆将这些数据都视为凭空杜撰,认为《山经》关于远方山川的记载纯属想象,《山经》的地理学价值因此大打折扣。

问题是,《山经》中的一里究竟有多长?

这一问题却从来无人认真留意过,而只是想当然地认为它就是古书中通行的古里。谭其骧先生《论五藏山经的地域范围》即以一百里折合今日七十里的古里为《山经》的里距,据以推算《山经》的地域范围、考求山川之所在。

但是,《山经》成书于秦始皇统一度量衡之前的先秦时期,其时各国的度量单位并未统一,加之《山经》其书风格特异,自成一体,因此,不能想当然地把古书中通行的里距套用到《山经》之上。《山经》之里距单位究竟如何,当从《山经》自身求之。

既然《山经》各篇明确记载了各个山列的山数和里程,如果我们能够断定其中某一山列在今天地图上的准确位置和起止点,然后将《山经》所记里程与地图实测距离两相对照,就大致能推算出《山经》用以度量山川的尺度。

幸运的是,《山经》中恰恰就记载了这样一个山列,其位置可以在今天的地图上准确认定,而且这一山列的特殊情况,也足以消除对《山经》里程数字可靠性的疑虑,这就是《东次三经》。

2

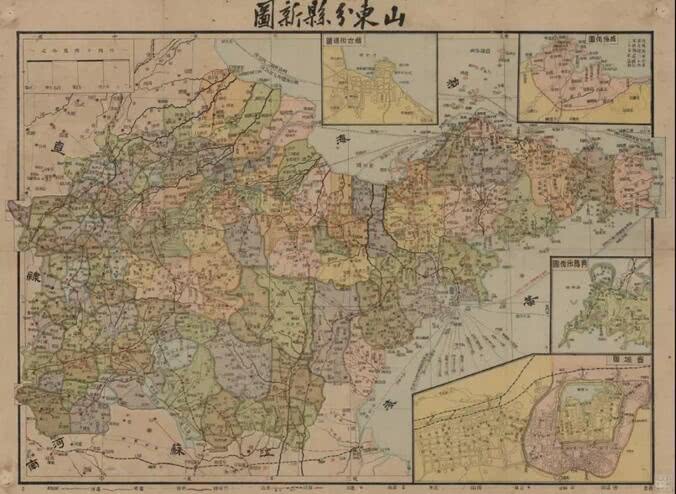

《东次三经》为《东山经》四篇之一。《东山经》所记山川皆在今山东省,是前人都同意的。《东次一经》《东次二经》《东次四经》三篇的开头,均记“食水”,食水即《汉书· 地理志》《水经注· 淄水》记载的源于临淄西北,北流至博昌(古薄姑,今博兴县),转而东北流入海的“时水”,这三篇的首山或临北海,或临食水,北海即渤海,说明这几篇所记地域当在山东半岛,那么,《东次三经》所记诸山也当于山东半岛及其周边求之。

《东次三经》共记九座山,自北而南依次排列,首山曰尸胡之山;又南水行八百里,曰岐山;又南水行五百里,曰诸钩之山;又南水行七百里,曰中父之山;又东(南)水行千里,曰胡射之山;又南水行七百里,曰孟子之山;又南水行五百里,曰流沙;又行五百里,曰跂踵之山;又南水行九百里,曰踇隅之山;又南水行五百里,流沙三百里,至于无皋之山。

九山之间均为“水行”,水行的里程达五百里甚至上千里,表明这九座山均坐落水中。连续九山均在水中,这说的只能是海中的群岛。九山中最南一山无皋之山“南望幼海”,郭璞注曰:“即少海也。”少海在齐国附近,《韩非子· 外储说左上》云:“齐景公游少海,传骑从中来谒。”《外储说右上》云:“景公与晏子游于少海,登柏寝之台而还望其国。”“幼海”或“少海”即鲁北的莱州湾。《东次三经》记载的这九座山,在莱州湾以北的海中,自北而南一字排开,只要瞥一眼中国地图,就知道这说的只能是渤海口的庙岛列岛。

庙岛列岛由北而南,横列于辽东旅顺与胶东蓬莱之间的渤海口,为航海者漂洋过海的天然跳板,自古就是山东与辽东交通的海上通道,列岛之上多处大汶口文化和龙山文化遗址足以为证,《东次三经》记载的这九座山,应该就是古人横越渤海口航道之所经。庙岛群岛大小岛渚三十余座,较大的岛屿十余座,南北排列者恰有九座,《东次三经》九山,非此九岛莫属。

庙岛群岛的中、北段诸岛地势高陡,多岩岸,多沙石滩,南段诸岛则地势平缓,多广阔平坦的沙洲。《东次三经》所记九山地貌,正合乎庙岛列岛的实际情况:由南到北,第三诸钩之山“多沙石”,第四中父之山“多沙”,第五胡射之山“多沙石”,合乎庙岛列岛北端诸岛多砂石滩的地貌;第六山孟子之山与第七山跂踵之山之间、第八山踇隅之山与第九山无皋之山之间,皆有数百里“流沙”,则反映了庙岛列岛南端诸岛沿岸多平阔沙洲的地貌。宋代流放犯人的沙门岛,即在今长山岛附近,就因其多沙滩而得名“沙门”。

《东次三经》最后一山无皋之山,为航线的终点,其北有“流沙三百里”,当为从北长山岛绵延至南长山岛的漫长沙洲,则无皋之山必在蓬莱。在无皋之山可以“南望幼海”,“幼海”即莱州湾,在蓬莱西南。无皋之山又“东望榑木”,榑木即扶木,亦即扶桑,扶桑为日出之地,“榑木”当指胶东半岛最东端的成山岬,《史记· 封禅书》记齐地八神:“七曰日主,祠成山。成山斗入海,最居齐东北隅,以迎日出云。”古人于成山迎日出,秦始皇、汉武帝都在此地迎过朝阳、拜过神仙。

令秦皇、汉武梦牵魂绕的蓬莱神仙,可能就住在《东次三经》记载的这几座渤海岛渚上。《庄子· 逍遥游》讲过一位姑射神人的故事:“藐姑射之山,有神人居焉,肌肤若冰雪,绰约若处子。不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。其神凝,使物不疵疠而年谷熟。”《庄子》书多寓言,其中人物、地名多凌虚,因此,对此“姑射之山”之所在,历来学者多未加留意。实则,《庄子》书虽空灵,其中的故事却可能大有来历,而非纯为庄周先生杜撰。《逍遥游》称引《齐谐》之书,姑射之神的故事当为齐东野人之语。姑射之神不食人间烟火,“不食五谷,吸风饮露”,且“乘云气,御飞龙,游乎四海之外”,明显与《史记· 封禅书》中燕齐方士所称道的蓬莱神仙传说声气相通。《列子》书也讲到这位姑射仙子的故事,《黄帝》篇云:“列姑射山在海、河洲中,山上有神人焉,吸风饮露,不食五谷。”称“姑射之山”为“列姑射山”,并说列姑射“在海、河洲中”,列子此说正本自《山海经》,《海内北经》说:

盖国在巨燕南、倭北。倭属燕。朝鲜在列阳东,海北山南。列阳属燕。列姑射在海、河洲中。姑射国在海中,属列姑射,西南,山环之。大蟹在海中。陵鱼人面、手、足,鱼身,在海中。大鯾居海中。明组邑居海中。蓬莱山在海中。大人之市在海中。

这段话中的“燕”即是战国时期的燕,今辽东半岛属燕,“倭”是日本的古称,“朝鲜”当然就是朝鲜半岛,“列阳”,郭璞认为指列水之阳,列水在朝鲜半岛,“盖国”,或认为指朝鲜半岛的盖马高原,“明组邑”“蓬莱山”“大人之市”三个地名并举,且均在海中,自然是蓬莱海外的岛屿,蓬莱仙山的神话盖由此而来。大蟹、陵鱼、大鯾之类,为渤海口出没的大型海洋生物,《史记· 秦始皇本纪》说秦始皇巡海求仙,就在蓬莱海外射杀过大鱼。《海外北经》这一系列地名,勾勒出了环绕渤海的古代东北亚海上航线,“列姑射”即为这一航线所经之地。“列姑射在海、河洲中”,“河”谓黄河,“海”与“河”相连,此海只能是渤海,河入渤海,故蝉联称之,所谓“海、河洲”,指黄河入海口之外、渤海之中的洲岛,自非庙岛列岛莫属。庙岛列岛在渤海口南北排列,累累若列棋,故谓之“列姑射”,列岛浮沉于沧海烟波之中,藐藐不可及,故《庄子》谓之“藐姑射”。

《东次三经》记载的九座海上之山中,第五座名为“胡射之山”,“胡”与“姑”形、音均通,“胡射之山”当即“姑射之山”,亦即《海内东经》的列姑射、庄子笔下的藐姑射。

3

《山经》每记一山皆记其道里数字,这些数字是我们衡量《山经》地域范围、考证其山川所在的重要依据。那么,这些数据是否可靠呢?

这取决于这些数据是如何得来的。古人测距多靠步量,积步为里,《穀梁传》所谓“古者三百步为里”是也。那么,《山经》所记里程数字,是徒步旅行者积步所得?还是测量所得,若为积步所得,因山间道路崎岖盘折,道路里程与两山间直线距离将相去甚远,则这些数字对于估量《山经》的里距、考证诸山位置,可靠性不大。若为测量所得,则为直线距离,这些数字将成为我们估量《山经》空间尺度、考证诸山位置的可靠依据。前人大都低估了《山经》的科学性和古人的测量能力,认为《山经》里程只能是积步所得,因此轻易否定了《山经》里程数字的价值。

现在,我们既然断定《东次三经》所记为庙岛群岛,诸山皆为海岛,古人不会凌波微步,汪洋之上无法步量,则《东次三经》所记诸山之间的距离,只能是测量所得的直线距离。

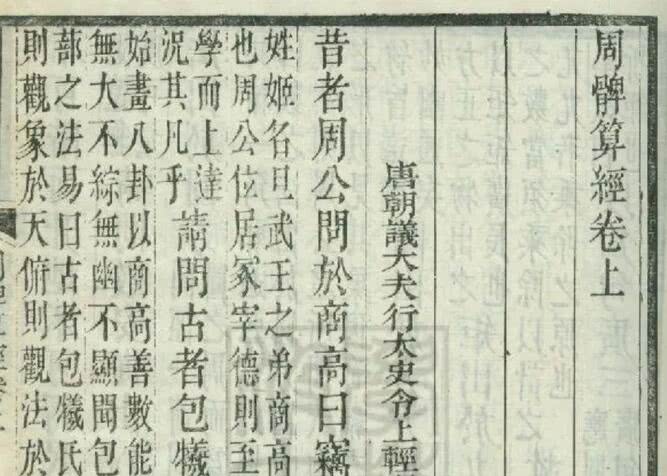

我们绝不可低估古人的测量技术。实践是科学技术之母,古人出于天文观测和大型水利工程的需要,就需要有远程测量技术。《周髀算经》假托周公与商高问答,记述用矩尺测量之法(即勾股法),周公问商高曰:“夫天不可阶而升,地不可得尺寸而度,请问数从安出?”商高对以用矩之术:“平矩以正绳,偃矩以望高,覆矩以测深,卧矩以知远。”意为用垂绳与矩尺结合就可以定出水平,将矩尺横放即可测得目标的高度,将矩尺倒放即可测得目标的深度,将矩尺平置即可测得目标的距离,并称此法为“禹之所以治天下者”,谓大禹治水、行山导川即用此法测度大地。大禹治水自是传说,但此说意味着,古人在体国经野、经纪山川的国土经营实践中早已运用远程测量术。天文、测量之学在古代属于专门之学,即《史记· 历书》所谓“畴人”之学,畴人多为世袭,如淳注所谓“家业世世相传为畴”是也,其知识和技能在“畴人子弟”中世代流传而不着文字,因此《周髀算经》尽管成书于汉代,其所记载的勾股远程测量术必定在汉代以前早已成熟。较之勾股术测量精度更高的是重差测量术,魏晋时期数学家刘徽撰《九章算术注》,卷十《重差》记载了九个测量实例,都是借助矩尺、表木、准绳等测量工具,通过立表准望远方目标,运用重差算法测量海岛、山峰、涧谷、城邑的高度、距离、宽度、深度等,因第一个实例是测量海岛的高度和距离,故唐代学者将此章摘出单独成书,题为《海岛算经》。这些记载俱足以说明,古人早就掌握了远程测量距离的方法。

实际上,《山海经》就有对远程测量术的形象写照。《海外东经》云:“帝命竖亥步,自东极至于西极,五亿十选九千八百步。竖亥右手把算,左手指青丘北。”李约瑟认为这一记载所反映的就是大地测量活动(《中国科学技术史》,地学第一分册,科学出版社一九七六年版,197—198页)。表明在《山海经》成书的时代,古人早已掌握了远程测量术。

既然《东次三经》所记庙岛列岛之间的里程是出于测量,那么,这一里程就为我们推算《山经》的长度单位提供了可靠的依据。

庙岛群岛北起北隍城岛,南至南长山岛,整个岛链自北而南,一字排开,首尾分明,定点明确,不似陆地山脉盘曲连绵,支脉纵横,难断首尾和定点,对照庙岛列岛的地图,很容易判断《东次三经》所测里距的走向和起止。渤海口星罗棋布、坐标清晰的庙岛列岛,就是《山经》作者留给我们的一把校准古今大地测量尺度的标尺。

庙岛群岛既为古人航道所经,则《东次三经》所记九山必为古代航线所经停之岛。古人从辽东半岛放舟越海,以岛链为跳板,必取最安全且最短之航线,即从渤海口北的老铁山放舟启航,以北隍城岛为第一站,第二站为南隍城岛,第三站小钦岛,第四站大钦岛,第五站砣矶岛,第六站高山岛,第七站至侯矶岛,第八站北长山岛,第九站至航线终点蓬莱老北山(今蓬莱港所在)(如图)。恰好九站,对应于《东次三经》的九山。

运用电子地图,量得这九个地点之间各段的里程和里程总和,从北隍城岛到蓬莱港的总里程为75.7公里(151.4里),这也就是《东次三经》从首山尸胡之山至最末一山无皋之山之间的实际距离。

《东次三经》全篇记载九山,九山之间总里程为六千四百里(原文云“自尸胡之山至于无皋之山,凡九山,六千九百里”,里数统计有误)。两相比较,《山经》的一里仅相当于今0.02366里,即11.83米!

这个数字当然不可能十分精确。考虑到古人测量精度不高,且无地圆观念,因此远程测距的结果必定小于实际距离,再加之古人的各个测量基准点不可能像我们用电子地图测量般首尾相接,《东次三经》所记里程肯定小于用地图所测的距离,根据这一里程推算的《山经》单位里距必定小于《山经》作者所使用的实际里距。不过,无论如何,相差不会太远,完全可以作为我们估量《山经》空间尺度的依据。

《山经》里距单位如此之小,确乎出人意料,也许一时难以令满脑子成见的人们心悦诚服,但它显然远比认为《山经》一书关于数百座山、数百条河、数百种草木鸟兽金石矿物的具体而微、言之凿凿的记载全都是不知道何许人出于不知道何种怪异心态的胡编乱造、凭空杜撰更合乎情理,除非古人真像胡适想象中的热带民族那样,吃饱了饭没事干,整天“懒洋洋地睡在棕榈树下白日见鬼、白昼做梦”(《白话文学史》)。

4

远程测量较之徒步丈量既省力又精确,可以想见,《山经》的作者团队(《山经》肯定不是一个人所作)既然能将远程测量技术用于海岛距离的测量,则必定也会将这种技术用于陆地山川的测量,这意味着,《山经》记载的数百个山间里程数字为运用同一种测量技术度量所得,认识到这一点,《山经》所载地理学数据的巨大价值就不言而喻了。

这意味着,《山经》是一部基于实地观察和科学测量的地理志,虽然不能排除由于古人测量技术不精而导致的系统性误差,但《山经》中里程数字殆非凭空杜撰,其所记载的方位、里程尽皆可凭,这些数字将是考证《山经》地域范围、各条山列的广度以及各个山峦之所在位置的可靠依据。

《山经》的里距甚小,据此得出的《山经》地域范围将大大小于前人依据《山经》字面里数而对《山经》幅员的想象。前人想当然地以《山经》之“里”即古书中通用的古里,因见《山经》所记山川道里常以数千、万里计,而在整个大中国甚至欧亚大陆范围内考求《山经》山川之所在。将原本方圆仅数百里的版图,张大于数千、万里疆域之上,欲求其山川所在,也就无怪乎东拉西扯、徒劳无功了。《四库总目提要》谓《山海经》“道里山川,率难考据,按以耳目所及,百不一真”,实在是错怪了《山海经》。

《山经》末尾,有一段话:“天下名山,经五千三百七十山,六万四千五十六里,居地也。言其五臧,盖其余小山甚众,不足记也。天地之东西二万八千里,南北二万六千里,出水之山者八千里,受水者八千里,出铜之山四百六十七,出铁之山三千六百九十。”是为《山经》全篇之结语。

“天地之东西二万八千里,南北二万六千里”,当为《山经》作者团队勘测的大地幅员。按上述推算的《山经》里距,将这一数字换算为今里,仅为东西六百六十二里,南北六百一十五里。为对这一地域尺度有一个具体的概念,我们不妨用鲁中南山区的地域范围做一对照:泰山西麓余脉至东平湖东岸为鲁中山区迤西之极限,青岛市黄岛区的小珠山为其迤东之尽头,两者基本处于正东西方向,其间距离用电子地图测得将近七百里;章丘、邹平两县间的长白山为鲁中山区迤北之极限,徐州市贾汪区的低山作为峄山的余脉为鲁中山区迤南之尾闾,邹平与贾汪大致处于正南北之间,用电子地图量得其距离为两百七十六公里,即五百五十二里。可见,《山经》的幅员与鲁中山区的范围大致相当。

以商、周国家的疆域和当时的动员能力、技术水平,完全可以组织专业人员对如此范围内的国土做全面的山川资源勘测并形成像《山经》这样的调查报告,这也就意味着,《山经》其书并非前人想当然地认为的那样,道里数据率皆杜撰,地理记载多为虚妄,而是一部基于全面筹划、科学测量、实地调查之上的山川物产志。

在中国历史甚至世界历史上,《山经》是第一部雄心勃勃地对大地山川进行全面度量、对山川万物进行编目造册的地理博物志,它筚路蓝缕,劈开鸿蒙,为大地群山传神写照,叙列山川,载记万物,用一种上帝一般兼顾宏观与微观、既总揽大千又洞察幽微的目光,囊括山川薮泽、飞禽走兽、草木金石、神明灵怪于一书,为大自然的芸芸众生登记造册、建档立案。它用简洁的文字、明晰的体例,如实记录了近五百座山峦、二百多条河流,以及生活、蕴藏于这些山峦河流中的百余种野兽、百余种飞鸟、数百种草木、几十种水生动物、数十种矿物、数百种药物,并细致入微、绘声绘色地记载了这些草木鸟兽金石矿藏的形状、习性、功用和灵异,堪称一部包罗万象的自然知识的宝库。

这样一项知识冒险事业,前可与传说中的大禹分画九州、任土作贡、铸鼎象物相媲美,后可与近世的地理大发现分光辉,堪称是吾族先贤留给我们的一座知识宝库。这一事业,虽不敢妄断前无古人,却一定是后无来者,在中国古代,在浩如烟海的汉语典籍中,《山经》之后,再也没有一部具有如此宏大气魄、丰富内容和缜密体例的地理博物志堪与《山经》其书媲美。这部书本来可以成为彪炳史册的丰碑,却被后人视为胡编乱造、怪话连篇的志怪杂俎,被与齐谐、搜神、聊斋等狂夫刍荛之言等量齐观。

学术界是时候认真对待《山海经》这部古书了,为了不让祖先留给我们的宝贵遗产继续湮灭于无情的时间洪流之中。

<完>

推荐阅读:

[1]牛汝辰 and 林宗坚, “明末清初我国测绘科技的人文社会背景分析——传教士与中国测绘科技的发展,” 测绘科学, no. 01, pp. 48-55+1–0, 2001.

[2]喻沧, “隋、唐、五代测绘史考,” 测绘工程, no. 04, pp. 42–49, 1997.

[3]王树连, “魏晋南北朝测绘史考,” 测绘工程, no. 03, pp. 40–45, 1997.

[4]王树连, “秦汉测绘史考,” 测绘工程, no. 02, pp. 42-47+53, 1997.

[5]房建昌, “西藏测绘史略,” 西藏研究, no. 01, pp. 82–87, 1994.

[6]喻沧, “先秦测绘史考,” 测绘工程, no. 03, pp. 1–7, 1996.

[7]成一农, “对‘计里画方’在中国地图绘制史中地位的重新评价,” 明史研究论丛, vol. 14, 2014, Accessed: Feb. 12, 2021.

[8]马晨燕, 张扬, and 李雅云, “对中国古代地图测绘政治依附性的评价——以明清时期地图测绘为例,” 测绘通报, no. 04, pp. 106–108, 2014.

[9]李金寿, “关于《海岛算经》(下),” 数学教学, no. 04, pp. 25–27, 1987.

[10]周运中, “《山海经》昆仑山位置新考,” 中国历史地理论丛, no. 02, pp. 127–133, 2008.

[11]王升, “徐福东渡五大问题新论——以《史记》与《山海经》为线索,” 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), no. 05, pp. 52–56, 2012.

[12]冷卫国 and 张耀, “《山海经》中《东次三经》‘水路’新考,” 中国海洋大学学报(社会科学版), no. 01, pp. 50–55, 2015.

[13]刘宗迪, “四海之内:《大荒经》地域考,” 文史哲, no. 06, pp. 40-58+164, 2018.

[14]刘宗迪, “昆仑何在?——《山海经》昆仑地理考,” 民俗研究, no. 04, pp. 5-31+157, 2019.

[15]刘捷, “从《山海经》知识的传承看国人地理观的变迁——以‘儋耳国’为例,” 楚雄师范学院学报, vol. 34, no. 04, pp. 32–38, 2019.

[16]黄震云, “论《山海经》和中华文明,” 西北民族大学学报(哲学社会科学版), no. 06, pp. 104–118, 2019.

[17]杨萧杨, “《山海经·中山经》河洛地区山川考述,” 历史地理研究, vol. 40, no. 01, pp. 44-62+154, 2020.